Por: Meritzi

Ilustración: Lucia Longoria Aldaba

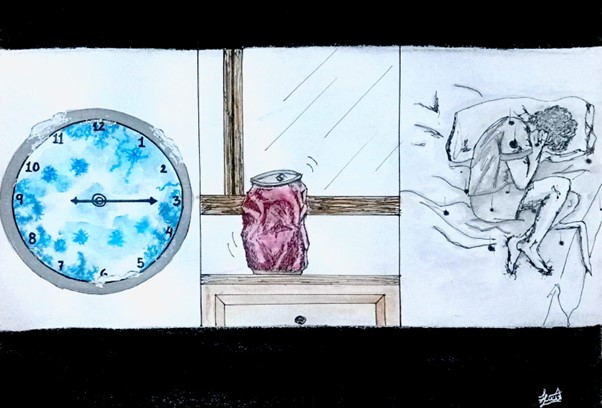

El aire golpeaba suavemente a la lata vacía que estaba sobre el buró. Solo podía escucharlo porque mi cuerpo no reaccionaba. Yo quería tirar la lata a la basura porque el sonido ya estaba molestándome mucho, pero no pude. Es decir, físicamente no pude. Estaba atrapado en posición fetal, sin poder moverme, respirando mecánicamente. Solo tenía control sobre mis ojos. Daban vueltas, pero no conseguía nada más. Eran cerca de las nueve y quince de la noche. Temprano. Me había acostado alrededor de las ocho y cuarenta.

Volteé.

El reloj no avanzaba, nada, ni un segundo. Estaba estático. Todo alrededor parecía hundirse. Se volvía negro y cambiaba a gris de repente.

Mi cuerpo se fundía en la cama, me jalaba hacia el centro del colchón. Quería salirme, estirar las piernas, rascarme las palmas de las manos, pero no lo conseguía. Estaba ahí, como un vegetal, como si algo quisiera que no me moviera, como si estuviera amordazado.

Quise llorar, pero ya no tenía lágrimas. Era como si me hubieran absorbido hasta la más mínima gota de emociones. No había diferencia entre yo y una almohada.

Intenté recordar si me había tomado algo. Alguna pastilla, un vaso de vino, un trago de lo que quedaba en la botella de la alacena. Pero no. Solo había cenado pan con mayonesa y me había cepillado los dientes como siempre. Ni siquiera me había lavado bien la cara. Sentía todavía los restos del jabón seco en la sien izquierda.

La lata seguía tambaleándose, como si algo invisible la empujara, insistente, en intervalos precisos. No era el viento. Estaba seguro. La ventana estaba cerrada. Entonces, ¿qué la movía?

Intenté gritar. Pensé en hacerlo, al menos. Me imaginé a mí mismo rompiendo el silencio con un chillido agudo, pero no salió nada. Ni el amago. Ni la fuerza en el cuello. Me escuché por dentro, como si el pensamiento mismo se oyera hueco. ¿Estaba despierto?

El reloj marcaba las nueve y quince. Otra vez. Como si se hubiera reiniciado.

Parpadeé.

Seguía ahí. La aguja inmóvil. El tic tac congelado. La lata.

Yo.

Y de pronto, algo cambió. No sé si fue un sonido, o un olor, o el calor detrás de la rodilla. Era una sensación rara, como cuando uno recuerda que dejó algo en la estufa, pero no sabe si lo soñó.

Algo se movía en el colchón. No arriba. Abajo.

Debajo de mí.

Y no podía moverme.

Sentía que el colchón respiraba. No es una metáfora. Juro que se hinchaba y se contraía, como si debajo hubiera un cuerpo gigante con pulmones húmedos, cansados, que me arrullaban con su fatiga. Cada vez que intentaba mover el dedo meñique, sentía que algo lo sujetaba, algo blando pero firme, como una mano de trapo mojado. Me envolvía.

Intenté cerrar los ojos. Pensé que, si los cerraba muy fuerte, si apretaba los párpados hasta que doliera, todo se apagaría. Pero no. Fue peor. Empecé a ver imágenes. No sueños. No visiones. Eran como flashes, de mi cuarto, pero visto desde otro ángulo. Como si alguien me estuviera mirando desde el techo. Una silueta quieta, hundida en la esquina, apenas respirando. Y ahí estaba yo, en la misma posición, igual que ahora, como siempre.

Mi corazón latía, pero en otro ritmo. Como si mi cuerpo hubiera dejado de obedecerme y tuviera vida propia. Pensé que estaba teniendo un ataque. O que ya me había muerto. Que el cuerpo seguía ahí por reflejo, pero que mi conciencia estaba atrapada en la última chispa antes del apagón. Y justo cuando empecé a creer eso, justo cuando me resignaba, algo crujió.

No dentro de mí. No en la cama. Debajo del buró.

La lata ya no se movía. Estaba acostada. Aplastada. Como si alguien la hubiera pisado.

Y entonces, el reloj avanzó. Un segundo.

Solo uno.

Pero lo suficiente para darme cuenta de que algo había cambiado.

Y de que ya no estaba solo.